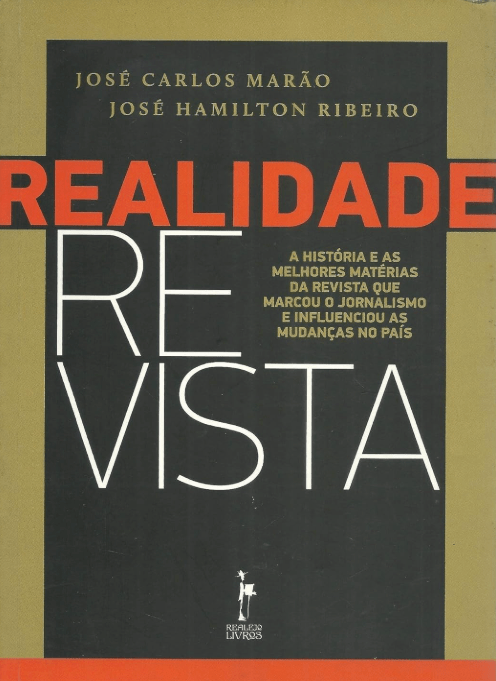

Livro REALIDADE-revista, dezembro de 2010

Os funcionários do Banco Lar Brasileiro, na esquina da rua João Adolfo com Álvaro de Carvalho, com seus ternos de tergal (não amassa nem perde o vinco) e suas camisas Volta ao Mundo (dispensam o ferro de passar), fechavam o expediente, ali pelas seis e meia ou sete horas. Iam a pé para seus vários pontos de ônibus espalhados pelo centro da cidade, pois carro, naquele finalzinho de 1965, era coisa de gente rica.

No bar do Leo (não confundir com o famoso Bar do Leo, aquele do chopp automático), comerciários, contatos de publicidade, alguns jornalistas mais velhos, com roupas menos formais, tomavam sua penúltima dose, antes de seguir o mesmo caminho. Eram, na maioria, funcionários de uma editora ainda pouco conhecida que havia ali perto, chamada Abril.

Ao lado, na Nove de Julho, no bar do Hotel Cambridge, executivos tomavam, com requinte, Mansion House, o uísque nacional da Dreher, o mais prestigiado do momento. Uísque escocês era proibitivo, até para eles.

A João Adolfo, aquele pedacinho de rua entre a Nove de Julho e a Álvaro de Carvalho, já estava em plena tranquilidade, quebrada apenas por uns poucos Fuscas, Gordinis e DKWs que passavam. Mas, lá em cima, no 12o andar do número 118, a luz acesa mostrava que o expediente continuava. Uns 6 ou 7 jovens, entre os 25 e os 30 anos, alguns com a barba por fazer, roupa desgrenhada e suja, outros elegantes em ternos de tropical inglês e camisas de puro algodão feitas sob medida no William, discutiam, trocavam idéias e ainda não tinham encerrado o dia de trabalho.

Estavam muito ocupados em reformar o mundo.

O sucesso precoce

Menos de 6 meses depois, aqueles orgulhosos rapazes, no mínimo uma vez por mês, circulavam pelas bancas de jornais do Centro Novo. Centro Velho era aquele lá para o lado da Praça da Sé. Saíam da rua João Adolfo, subiam a Ladeira da Memória e andavam, bem humorados, desviando da multidão de engravatados (todo mundo trabalhava de paletó e gravata), mas sem deixar de admirar as pernas expostas pelas saias curtas, precursoras das mini-saias, que já desfilavam pelas ruas. Paravam em todas as bancas, na rua 7 de Abril, na praça dom José Gaspar, na praça Ramos Azevedo ou na Xavier de Toledo, onde os últimos bondes que subiam a Consolação ainda faziam ponto final. Só iam desaparecer de São Paulo, os bondes, em julho ou agosto de 1966. Sorridentes, os jovens jornalistas da equipe de Realidade, acompanhavam a venda de revistas. Isso nem atrapalhava matérias que estivessem em andamento, naqueles tempos em que uma ligação para Brasília podia demorar 4 ou 5 horas, fora os 20 minutos para conseguir linha e pedir interurbano. Conversavam com os leitores, “sentiam” o leitor, sem a frieza distante das pesquisas:

– Por que o senhor comprou essa revista?

– É boa essa revista? O que tem de bom aí?

O projeto de que estavam participando era o lançamento editorial mais bem sucedido de todos os tempos no Brasil. Mulheres, estudantes e, uma situação mais rara no mercado de revistas, também os homens corriam para as bancas. Muitos reservavam antes, pois era certo que os primeiros exemplares se esgotavam logo. Isso, no Brasil inteiro. A venda em bancas, em 4 meses, tinha subido de 250 para 450 mil exemplares: um recorde, até para os dias de hoje.

A necessidade de críticas (alimentada por uma certa vaidade) e a vontade de aprimorar levavam a equipe para as ruas nos dias de lançamento. Décadas depois, diretores de redação de outras revistas da Editora Abril insistiam com suas equipes para que visitassem as bancas, conversassem com leitores: era uma tarefa enfadonha, mal recebida e, quando cumprida, era com desdém. Em 1966, eles faziam isso voluntariamente e aplicavam o que ouviam nas suas próximas matérias, suas próximas edições.

Um nome, quase por acaso

Aqueles meninos achavam o sucesso natural. Modéstia não era exatamente uma característica de nenhum deles: “afinal, se somos tão bons, o que fazemos também tem que ser”.

Mas a alegria não vinha só das bancas. Os repórteres eram procurados e muito bem recebidos em qualquer lugar do país. Outros profissionais queriam trabalhar lá. Outras editoras corriam para adaptar e reformar seus estilos. Era o tipo de imprensa, o tipo de reportagem que o leitor precisava. Antes de Realidade, os leitores não sabiam exatamente o que queriam. Depois dela, descobriram o que queriam e podiam exigir.

A revista mostrava um novo modo de viver: mulheres com voz ativa na sociedade, escolas que ensinavam de maneira inteligente e livre, segundos casamentos e relacionamentos livres como coisa rotineira em outros países, povos que elegiam seus presidentes, e, no interior, um país que tinha orgulho de suas raízes culturais.

Logo, a revista era referência, em escolas, em outras redações. Durou pouco, essa fase áurea, até Dezembro de 1968. Mas foi suficiente para fazer de Realidade um padrão, um modelo. Aos poucos, virou tema de teses e trabalhos nas faculdades. Continua tema de estudos até hoje.

A revista não reformou o mundo nem desafiou, diretamente, governos. Mas ajudou e influenciou na mudança de costumes no Brasil. Foi irreverente e contestadora. Fazia um jornalismo que não se conformava com a verdade oficial, que procurava olhar os vários lados possíveis de um mesmo tema. Se havia uma tese, procurava também a antítese. Trabalhou com temas mais permanentes e não se prendeu aos casuísmos do noticiário do dia-a-dia. E seu texto, claro, não tinha o tom urgente da notícia, mas a calma da observação meticulosa. Inovou também no visual, na direção de arte e na fotografia.

Poderia ter se chamado Veja (título de preferência de Vitor Civita, mas que, na época, era propriedade de outra editora). Poderia ter se chamado Panorama, mas esse título também tinha dono.

Então, a Realidade Realidade se chamou.

O dream team, a equipe dos sonhos

Aquela cena inicial, no 12o da João Adolfo, ocorreu muitas vezes, fora do horário do expediente, no final de 1965 e começo de 1966.

Os jovens jornalistas lá do 12o andar eram bem remunerados, levando em conta a idade, a pouca experiência e os níveis de salários de jornalistas no Brasil. Mas, eram os melhores da praça, pelo menos na visão de quem recomendava ou contratava. E na visão deles próprios, claro.

Na imprensa da época, entre os jornalistas mais maduros, os mais talentosos tinham migrado para outras profissões. Os salários eram tão baixos que os bons iam logo para a advocacia, a publicidade, a política ou cargos de direção. Sobravam os jovens, com o entusiasmo e os sonhos, mas mesmo esses, se não fossem bem pagos, mudariam de profissão. Quem quisesse lançar uma publicação tinha que se conformar com eles, com suas irreverências e sua imaturidade. Mas ganhava com a criatividade e a ousadia que os maduros não teriam.

E havia quem quisesse lançar publicações, em 1965. O Estado de São Paulo preparava o lançamento de um vespertino, que acabou sendo o revolucionário Jornal da Tarde, e precisava montar sua redação. A Editora Abril, já consolidada com revistas segmentadas, queria entrar na área dos assuntos gerais, das atualidades. Redações relativamente grandes seriam montadas em pouco tempo.

O resultado foi um boom salarial, que segurou na imprensa os mais talentosos da época.

A Editora Abril pretendia lançar uma revista semanal que seria encartada nos principais jornais do país. Começou a montar sua equipe. Deslocou o Paulo Patarra e George Duque Estrada, então em Quatro Rodas, para serem o redator-chefe e o diretor de arte do Projeto IG, Interesse Geral. Trouxe de volta para São Paulo o Murilinho Felisberto, na época chefe do Departamento de Pesquisas do Jornal do Brasil. Paulo Patarra levou o Luiz Fernando Mercadante, que perambulava pelas revistas técnicas da Abril, deslocou de Quatro Rodas o Carlos Azevedo. Convidado, eu, José Carlos Marão, vim da Edição de Esportes, o embrião do Jornal da Tarde. Murilinho levou o Rolf Kuntz, esse mesmo que hoje a gente lê no Estadão e no Observatório da Imprensa.

Mas a revista semanal não deu certo: todo mundo poderia ficar na mão. Os jornais e a Abril não tinham chegado a um acordo.

Depois de um mês de incertezas, a empresa resolveu lançar uma revista mensal, com a mesma equipe da semanal que não deu certo. É aí que começa a História de Realidade. Veio o Sérgio de Sousa, da Quatro Rodas, vieram Mylton Severiano da Silva, o Myltainho, e Woile Guimarães, juntos desde o curso colegial lá em Marília. Veio do Rio o Paulo Henrique Amorim. O Murilinho e o Rolf Kuntz foram embora para o Jornal da Tarde. Duque Estrada voltou para Quatro Rodas e foi substituído pelo bem vestido Eduardo Barreto,que começou a montagem da equipe de arte, que viria a ter Jaime Figuerola, Polé Lafer de Jesus, Edson Lobo, Antonio Arena Filho. Vieram os repórteres fotográficos Jorge Butsuem, Geraldo Mori e Luigi Mamprin e Vlter Firmo. Logo chegariam dois reforços pesados: José Hamilton Ribeiro e Roberto Freire. O diretor era o escritor Hernani Donato, mas não deu certo: embora dedicado, não era jornalista. Foi substituído por um jovem de cerca de 30 anos, Robert Civita, aliás, um dos filhos do dono da empresa. Depois, com o nome aportuguesado, virou o doutor Roberto, vice-presidente e presidente da Abril. Para muitos de nós, continuou sendo o mesmo Robert dos anos sessenta.

Era um grupo de pessoas vindas de todos os lados e origens, reunidas por estranhas conjunções, que, em circunstâncias normais, muito raramente acontecem. Havia uma união de propósitos, de formação e de esperanças. Ninguém sabia o que poderia acontecer. “Aconteceu” uma equipe dos sonhos, um dream team. Pelo menos, no modesto julgamento da própria equipe.

Uma fórmula, mas flexível

– Temos que denunciar esse governo!

– Temos que mostrar o Brasil como ele é!

– Cuidado, não dá prá cutucar a onça com vara curta.

– Essa não “passa” pela empresa.

– Bem escrita, a gente faz passar!

Frases assim, colocadas aqui como um exemplo genérico, davam o tom daquelas reuniões de expediente prolongado. A discussão, nesses dias, era essa mesmo: matérias que mostrassem para o leitor o quanto de sua liberdade tinha sido tirada pelo regime ou materinhas leves, bem escritas, digestivas? Ou uma mescla dessas duas linhas? As matérias engajadas seriam aprovadas pela empresa, iam “passar”, como se dizia na redação?

Alguns, na equipe, já faziam parte de organizações políticas, preocupados em lutar com o regime militar que, por essa época, estava em uma fase menos feroz. Mas os demais dentro da equipe não sabiam claramente desse engajamento: as organizações políticas clandestinas eram como sociedades secretas, com senhas, codinomes e reuniões nas mais remotas catacumbas pelo Brasil inteiro.

Outros não eram engajados, embora não simpatizassem com o regime. Mas todos queriam a mesma coisa, queriam escrever, fazer um bom jornalismo e, de alguma forma, influenciar, acordar a sociedade.

Uma análise das origens de cada um, da sua formação, dos vínculos fortíssimos que se criaram e de algumas artimanhas a mais está muito bem feita no livro Cicatriz de Reportagem, de Carlos Azevedo, e não é o caso de repetir o tema aqui.

A revista, claro, tinha um plano editorial. Consta em alguns trabalhos acadêmicos que o plano foi elaborado por Paulo Patarra e discutido com Robert Civita. Meros repórteres-redatores, como eu, que também não eram do núcleo central da equipe (chamado, de vez em quando, de “soviete”) não tinham acesso (ou interesse) aos tortuosos caminhos das andanças internas. Mas o fato é que havia um plano, abrangente: cada edição cobriria o maior leque possível de assuntos, de política a saúde, de religião a humor, de moda a esportes, de Educação a espetáculos. Cada tema com uma reportagem, feitas por alguém da equipe, com exceção para algum material de qualidade, produzido no exterior.

Para os dedicados estudantes de hoje que insistem na pergunta, a resposta é direta: não, não havia uma censura explícita. Havia uma cautela, preocupada com dois níveis. Um, dentro da própria empresa, obviamente defensora do livre mercado, que não concordaria com as veleidades socialistas da equipe. Outro, com o governo: não era o caso de se cutucar a onça com vara curta, como se dizia.

– Mas, se for bem bolada, passa na Pauta. Se for bem escrita, bem envenenada, sai publicada.

– É, mas não dá prá dizer que o Brasil é uma ditadura.

– Mas dá prá fazer uma matéria no Paraguai, com a ditadura do Stroessner. A comparação vai ser direta.

Rapidamente, com raciocínios como esse, o espírito da revista foi ficando afinado. A conversa ia para a qualidade e originalidade dos textos e temas, da necessidade de fazer um jornalismo criativo, diferente das velhas fórmulas, que pudesse comunicar e conquistar o leitor. Um leitor corretamente informado teria mais consciência, seria mais crítico.

Revista mensal? Vai ser furada sempre

Aquelas constantes e informais reuniões dos primeiros tempos tinham mais um tema recorrente:

– Nós vamos sempre ser furados! Se morre um lider mundial, como fazemos? Saímos sem tocar no assunto?

É natural nos jornalistas – pelo menos na maioria deles – a preocupação com a atualidade, com o em-cima-da-hora. E, naquela turma, essa característica profissional era muito forte em alguns. Para esses, o sonho ainda era trabalhar em um jornal diário, se pagassem bem. Ninguém ousaria imaginar um sistema de comunicação como a Internet. O Rádio era criticado pela superficialidade nas coberturas e a televisão era incipiente.

Mas, para outros, essa preocupação podia ser contornada, com criatividade na pauta. Para uns poucos, ela nem existia. Todos já tinham passado por revistas antes e, de alguma forma, estavam acostumados a driblar a atualidade. Cruzeiro e Manchete faziam grandes coberturas fotográficas dos fatos, que os jornais ou não queriam ou não sabiam ou não podiam fazer. Esses shows fotográficos semanais, acompanhados de um resumo dos fatos, chegavam às bancas, na verdade, atualizados. Mas uma revista mensal, onde o texto seria predominante, não poderia usar os mesmos recursos das revistas semanais da época. Até as fotos teriam cara de coisa amanhecida. Era preciso encontrar um caminho criativo.

– Tá bom, se o Papa morrer amanhã, a próxima edição não vai falar disso?

– Não, a gente faz uma matéria sobre a sucessão na Igreja, os métodos de votação, a política entre os cardeais.

Era verdade. Em casos assim (a morte de um papa é apenas exemplo), jornais e revistas semanais ficavam tão preocupados com o velório, o enterro, o perfil do falecido que ninguém lembrava de fazer uma matéria em profundidade sobre o que representava, social e politicamente, a instituição envolvida e não a pessoa.

O contrário também poderia ocorrer. Se fosse para falar do ensino no Brasil (na retranca Educação), em vez de uma análise em horizontal, que, eventualmente, poderia ser feita por técnicos, a revista contava a história de uma escola ou de um professor. A partir de exemplos individuais, o leitor fazia uma idéia da situação geral.

Em vez de discutir, por exemplo, a situação de operários no país, um repórter arrumava um emprego em uma fábrica, para depois contar a experiência. Eram as matérias de vivência.

De alguma forma, Realidade tinha o campo aberto em quase todas as áreas, graças ao imediatismo dos jornais e revistas semanais. A periodicidade mensal, que seria um obstáculo, acabou sendo, na medida em que a revista se ajustava, um trunfo, em grande parte responsável pelo sucesso nas bancas.

A pauta

Era sempre à noite, sempre na casa de alguém. Chegavam aos poucos. Uns trazendo um litro de uísque (nacional, claro), outros uma pizza, a maioria de mãos abanando. Poderia parecer uma coisa até subversiva, mas era apenas a reunião de pauta informal de Realidade.

Na verdade, a pauta da revista era criada e decidida em três fases. A primeira, essa informal. A segunda, a reunião de pauta oficial, com o Robert (ou “a empresa”, como diziam). E a terceira, o espelho, a decisão final do que já estava pronto (ou estaria, com certeza) para publicação.

Na criatividade movida a álcool valia falar tudo. Nenhuma ideia, por mais absurda ou idiota que fosse, era rejeitada nessa primeira reunião. Mas, incrível: havia uma surpreendente ordem naquele caos aparente, no meio daqueles gritos de “oba, essa sim”, nas gargalhadas e piadas.

A reunião seguia os temas gerais ou retrancas: Ciência, Educação, Política, Religião, Sexo. Apesar da fama das reuniões, não se bebia muito. E havia sempre alguns que não bebiam e anotavam tudo.

Em um certo momento, no meio da balbúrdia, alguém podia dizer:

– Não temos nada de Saúde!

A explosão de idéias, ruins e boas, era imediata.

Uma reunião dessas podia render muito mais de uma edição. A paternidade de cada ideia dificilmente ficava configurada. Era, de fato, um processo coletivo de criação. No dia seguinte (ou nos dias seguintes), Paulo Patarra, Sérgio e quem mais estivesse por perto faziam uma triagem das melhores sugestões e das mais adequadas.

Cada um recebia a tarefa de escrever uma “pautinha” de uma ou mais das sugestões, um pequeno resumo do que a materia deveria ser. Esse mesmo colega apresentaria a sugestão, como se a idéia fosse sua, na reunião de pauta oficial com Robert Civita.

Um certo balanceamento já era feito, nessa fase. Se algumas matérias podiam conter provocações, outras eram colocadas, para contrabalançar. Assim é que foram feitos os perfis dos generais ou políticos ligados ao poder na época. Mas não eram apenas matérias de contrapeso. Havia um interesse legítimo dos leitores em saber quem e como eram aqueles militares desconhecidos fora do seu meio que, de repente, estavam mandando. Ironicamente, eram textos até, de certa forma, educativos.

A reunião de pauta oficial era na empresa, em horário comercial, com direito à mesa oval, cafezinho, horário para começar mas não para acabar. Era outro turbilhão, mais organizado: surgiam outras ideias, além daquelas da reunião informal, que cada um ia apresentando.

Em geral, já se desenhava uma edição completa. Era necessário trabalhar com três edições na cabeça. Uma, a que estava na gráfica, onde ainda seria possível fazer acertos de última hora. Outra, a que estava em pleno andamento, com matérias sendo editadas. E a terceira, aquela que estava sendo criada. Sem falar na que estava nas bancas, repercutindo.

O passo seguinte era colocar os repórteres na rua, encomendar o material internacional, pensar na capa. Muitas matérias poderiam falhar, outras poderiam acabar se revelando fracas e novidades podiam surgir. Depois de poucos dias, já era possível uma visão do material que, com certeza, estaria pronto na redação, dentro do prazo.

A terceira fase da pauta de cada edição era a do espelho final. O espelho é uma espécie de planta baixa da revista, onde são colocados os anúncios, as seções e as matérias, já na ordem e no tamanho em que serão publicadas. Aí, ficava fácil: só faltava fazer a revista.

Os textos-reportagens

Uma boa matéria provavelmente começava na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que era ali perto, na Praça Dom José Gaspar. Pois é, não existia o Google. Mas, com um tema, uma tarefa e um prazo, era importante levantar o que houvesse disponível, que já tivesse sido publicado. Muitas vezes, ou na maioria delas, essa pesquisa não era usada diretamente nas matérias. Mas situava o autor no assunto.

A busca era sempre pelo caso geral, mas, muitas vezes, como já foi dito, a ideia era exposta a partir do caso particular. Se o tema fosse a situação do atendimento de urgência em hospitais, primeiro era feita uma pesquisa que abrangesse tudo: número de hospitais, de médicos, de pacientes atendidos. Depois o repórter ia conhecer a situação no local: passar uma semana ou mais em um pronto-socorro, acompanhando a situação, para reunir os casos que mais chamassem atenção. Na hora de escrever, algumas liberdades, que não deturpavam os fatos, podiam ser tomadas. Por exemplo, montar o texto em estilo narrativo, juntando aqueles casos como se tivessem acontecido em um só dia. O título poderia ser “24 horas em um Pronto-Socorro”. Era o uso do caso particular para mostrar o geral, que, aliás, também era explicitados no “boxes”, os quadros que acompanhavam as matérias. Esses recursos de texto eram usados para prender a atenção do leitor em assuntos que, se tratados de forma tradicional, seriam aborrecidos: a leitura seria abandonada antes da metade.

Importante: o cenário era o Brasil. Uma matéria sobre parto poderia ser feita no Rio Grande do Sul, o Pronto Socorro poderia ser em Minas, uma escola modelo poderia ser em São Paulo, a vida e as agruras de um imigrante poderia ser em Goiás.

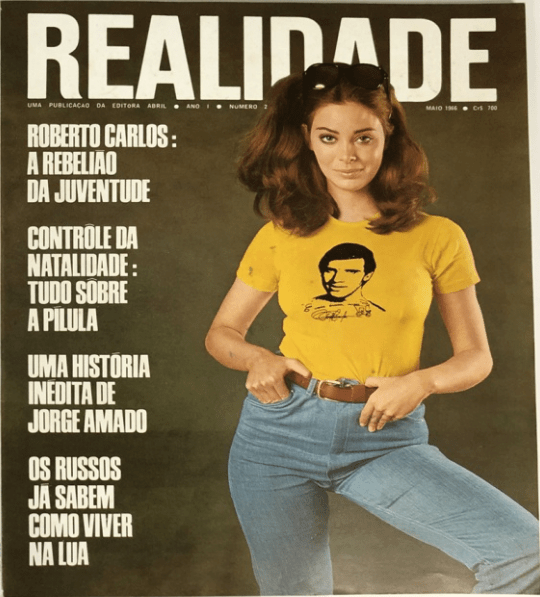

Igualmente importante: os personagens eram gente comum, nos quais o leitor podia se projetar. A pauta de Realidade trabalhou muito pouco com celebridades, a não ser em casos inevitáveis como espetáculos ou esportes. Ainda assim, nesses casos, agia ao contrário de outras matérias. Não se fazia uma reportagem sobre ou com Roberto Carlos, mas uma matéria completa sobre a tendência musical do ie-ie-iê, que é como chamavam as músicas brasileiras da jovem guarda, influenciadas pelo rock.

Esse estilo deu muita discussão e dá até hoje. Para muitos acadêmicos, era o New Journalism sendo praticado no Brasil, inspirado em Truman Capote, autor da moda na época. Para outros, era apenas ficção.

Na verdade, a intenção de cada repórter-autor era apenas conquistar o leitor e levá-lo até o fim da matéria. Dados que poderiam ser enfadonhos se colocados de uma forma tradicional eram diluídos meio de uma história cujo fim todos queriam conhecer.

A redação, na João Adolfo, era muito pequena. O espaço mal era suficiente para os editores de texto, secretário de redação, redator-chefe, os repórteres que estavam ainda na fase de telefonemas e pesquisa de suas matérias, o pessoal de arte: um burburinho infernal.

A criação e a elaboração dos textos exigiam muita concentração e uma certa privacidade. Então, surgiu o hábito de escrever em casa. Com exceção de matérias internacionais ou outras apenas de pesquisa, que eram preparadas na redação pelos editores, os textos-reportagens eram escritos em casa, nas velhas Studio 44, máquinas semiportáteis da Olivetti, disponíveis, hoje, por 65 Reais no Mercado Livre. Máquinas que cada um pegava emprestada e devolvia com o texto pronto.

Quase todos tinham lido Truman Capote, Gay Talese ou Tom Wolff, claro. Mas, que eu saiba, ninguém sentava em frente da Studio 44 pensando: agora, vou fazer New Journalism. Era pura intuição.

A Edição

O processo coletivo de criação voltava no momento da edição.

Terminado o texto – um processo individual, personalizado – ele era lido pelos editores de texto. Em geral, poucas modificações eram propostas e, quando havia necessidade, o próprio autor fazia as modificações. Mas o individualismo parava por aí.

A partir desse momento, era necessário e escolher as fotos, fazer o título e os títulos de continuação, examinar se o espaço reservado no espelho era suficiente para o material de que tinha chegado. Editores de texto e o Diretor de Arte tinham uma participação fundamental: sem ela, não haveria revista, mas apenas uma coleção de bons textos. Os repórteres fotográficos tinham uma participação constante e ativa: enquanto os redatores, em casa, escreviam, eles já participavam da escolha de fotos.

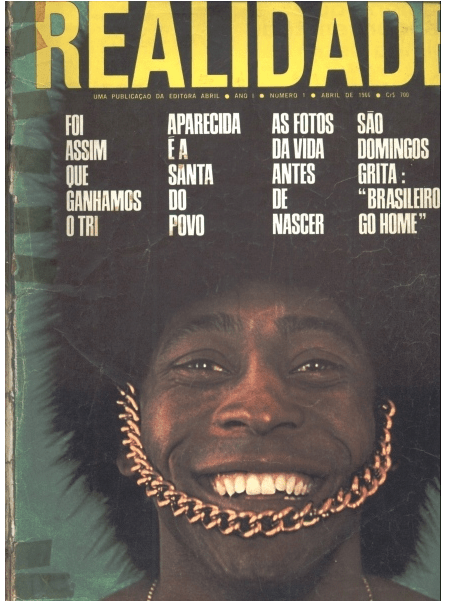

A capa era um dos passos mais importantes. As revistas semanais sempre usavam uma mulher bonita, quase nunca relacionada com o conteúdo da edição. Realidade usava sempre o tema de uma das reportagens. Raras vezes apareceu uma mulher na capa. (Paulo Patarra deixou um trabalho importante: a história e a descrição minuciosa da preparação das primeiras edições da revista, onde as capas são explicadas. Esse material está sendo transformado em livro, pelo Mylton Severiano.)

Era importante que texto e fotos ou ilustrações mostrassem uma unidade, mostrassem que faziam parte de um só trabalho. Encontrar o título certo para a foto certa que abririam a matéria, uma tarefa comum em qualquer revista, em Realidade era um trabalho exaustivo: o nível de exigência, criado pela própria equipe, era muito alto.

Era importante também que as páginas de continuação mostrassem uma ligação visual e de conteúdo com a página dupla de abertura da matéria além dos títulos de continuação. Essa técnica tornou-se corriqueira, em qualquer revista brasileira, anos depois. Mas começou em Realidade.

Como em qualquer revista, decidido o caminho da edição de cada matéria, começava o trabalho mais exaustivo e menos gratificante desses heróis anônimos da imprensa, como Mylton Severiano ou Sergio de Sousa. Começava o fechamento. Legendas, legendinhas, títulos de continuação, títulos de página, créditos. E era tudo na unha, com tiras de texto, benzina, cola: não existia computador, crianças. Esses heróis muitas vezes salvavam matérias inteiras, sem nenhum crédito por isso. Em raros casos, um dos repórteres tinha “brancos”, tinha “bloqueios”. Acabava contando em uma longa sessão o que tinha visto, o que queria comunicar.

Nesse caso de exceção, o Sergio ou o Mylton escreviam tudo. Mas quem assinava era o repórter. Havia uma sutil forma de indicar como o processo tinha ocorrido. Se a assinatura fosse “Texto de Fulano”, o texto era dele mesmo, começo, meio e fim, com pouquíssimas alterações ou sugestões dos editores. Se a assinatura fosse “Reportagem de Fulano” é porque o texto tinha sido feito na redação, com as informações do repórter.

As noites continuavam e terminavam nos bares da Galeria Metrópole, no Sandchurra ou no Jogral, onde Luís Carlos Paraná e Adauto Santos brilhavam nas músicas de raiz.

Uma revista pronta

Lá um dia, quando as cabeças já estavam concentradas em uma ou duas edições para a frente, chegava a revista impressa. O intervalo entre fechamento e data de banca era enorme, embora não tão absurdo quanto em algumas revistas mensais de hoje em dia.

Enquanto cada um ia folheando a revista, ou lambendo a cria como se dizia, iam aparecendo as fotos e texto que ganhavam o leitor e, mais que isso, ganhavam a credibilidade do leitor.

E aparecia também, de certa forma reforçando essa credibilidade, quem pagava a conta. A revista era cheia de anúncios de produtos de consumo ou institucionais, mas praticamente só de empresas privadas.

Não havia presença de governo ou de estatais (de resto, eram poucas, na época) e, se havia, era em termos estritamente profissionais e com um peso mínimo em relação ao total da publicidade.

Era uma época em que uma grande cadeia de jornais era acusada de chantagear governos e pessoas, para obter financiamentos. Outra rede de jornais teria sido financiada pelo Banco do Brasil na época do governo Getúlio Vargas e ainda recebia esses favores. Uma outra editora era acusada de ter se beneficiado dos bons préstimos de Juscelino Kubtschek durante a construção de Brasilia.

Aquela nova revista, de uma nova editora, não tinha esses sinais: não tinha dinheiro do governo nem falava mal dele. Aliás, não podia. Ao contrário, era acusada, por nacionalistas de direita e de esquerda, de representar uma “invasão estrangeira” na imprensa.

A Editora Abril também soube, em termos comerciais, aproveitar a oportunidade que estava surgindo: novos produtos e novos hábitos precisavam de uma publicação com credibilidade para veicular suas mensagens de venda. Era o moderno capitalismo, baseado no consumo, que estava começando no Brasil. Enfim, Realidade era uma revista muito rentável, apenas com anúncios e vendas em bancas.

Mas o que contava mesmo, claro, eram as matérias. A repercussão começava logo no dia do lançamento. Praticamente todas as matérias repercutiam muito. Apenas como exemplo: Realidade, no seu número 1, tinha trazido uma sequência fantástica de fotos, A vida Dentro do Útero, um feito da arte fotográfica considerando os recursos da época. Hoje, esse tipo de matéria é até banal, na televisão. Mas, naquele tempo, era necessário colocar uma micro-câmera, dentro da mulher e acompanhar a gravidez durante um bom tempo.

Esse feito do jornalismo científico foi comemorado pelos leitores, mas chegou a provocar a ira dos conservadores. O cúmulo foi no número 10 da revista, a edição especial da mulher, que será discutida em pormenores mais adiante. Ações isoladas de alguns juizes provocaram a apreensão da revista. Toda a edição era contestadora. Mas o motivo alegado foi a foto de uma criança nascendo.

Nada que a televisão não mostre hoje na sessão da tarde.

Uma revista acabada

Realidade teve 3 fases.

Depois de uma diáspora, ocorrida no fim de 1968 e de que vamos falar mais à frente, toda a equipe saiu. Alguns, como José Hamilton Ribeiro, Luiz Fernando Mercadante, Myltainho e eu voltamos, em meados de 1969, para a segunda fase. Junto com outros, foi feita uma tentativa de recuperar os velhos tempos. Mas, de um lado, não havia mais aquele entusiasmo de antes. De outro, o país vivia um estado de terror: o tenebroso Ato 5, de Dezembro de 1968, estava em vigor. A tortura de presos políticos e a censura corriam soltos. As conversas, em qualquer lugar, eram aos sussurros. As pesssoas, entrevistados ou jornalistas, tinham medo de cair nas mãos dos cães hidrófobos dos porões da ditadura, como se dizia. Não se confiava em nenhum desconhecido. As cautelas, nas matérias, eram muito maiores, embora nunca tivesse havido censura dentro de Realidade, como estava ocorrendo em outras redações. A cautela existia agora também nos contatos externos, com entrevistados ou personagens de matérias. Havia denúncias contra gente que nunca tinha se envolvido em política, feitas apenas por vingança pessoal de alguns. E o método da tortura, segundo diziam, era fazer tudo antes e perguntar depois, isso quando perguntavam. É até possível que, em alguma sala secreta, alguém lesse as cópias de matérias, já que o prazo de fechamento da revista mensal permitia. Ainda assim, foram feitas boas matérias, algumas até escolhidas para serem republicadas neste livro.

Mas o encanto estava quebrado: a segunda fase não deu certo.

Em uma terceira fase, a empresa foi drástica: reduziu o tamanho da revista e tentou implantar uma fórmula editorial parecida com a da Seleções do Readers Digest. A revista fechou de vez em fins de 1975.

Três anos de glória

A primeira fase, a chamada fase áurea, é a que ficou para a História. Para alguns, Realidade teve apenas uma fase, que durou de fins de 1965, na preparação dos números zero (houve pelo menos dois zeros), até dezembro de 1968. Aquela equipe inicial foi reforçada. Veio Duarte Pacheco, uma espécie de intelectual de plantão, fortemente engajado na luta política. Veio o Eurico Andrade. Depois veio o Hamiltinho de Almeida, o Haf, famoso, que já era da equipe sem estar nela, pois trabalhávamos juntos desde O Cruzeiro. Nos primeiros tempos, Hamiltinho tinha preferido ficar no Jornal da Tarde. Sem falar em colaboradores de peso, como os frades dominicanos, Humberto Pereira, Gabriel Romero, Frei Betto e outros. Sim, houve a presença e a influência dos dominicanos de São Paulo, em um certo período.

Houve também influência das mulheres. Desde o começo, Micheline Gaggio Frank (depois diretora das revistas de Horóscopos da Abril), Josete Balsa, Norma Freire e Laís de Castro (também futura diretora de revistas) tinham funções auxiliares e participavam da redação. Octavia Yamashita, secretária do Robert, ficou familiarizada com documentação e foi para o DEDOC, da Abril. Junko Yamanka especializou-se na coordenação de anúncios, junto às redações. E duas jovens secretárias, Lana Novikov e Zamali Doria, que começaram a aprender jornalismo ali com aquela turma, transformaram-se em profissionais de sucesso: ambas chegaram ao cargo de diretoras de redação, em revistas segmentadas.

No finalzinho, foram contratados Dirceu Soares, grande repórter-redator desde os tempos da revista Alterosa, e João Antonio, o brilhante escritor de Malagueta, Perus e Bacanaço.

Mas a empresa tinha planos diferentes. Todas as suas instalações já estavam em prédio próprio, na avenida Marginal. Robert já era o doutor Roberto e tinha muitas outras funções na editora. Era difícil encontrar um substituto, alguém que pudesse se entrosar com aquela equipe que, por sua vez, já estava, em parte, procurando outros caminhos. Narciso Kalili foi para um jornal diário, onde esperava ser mais combativo. Azevedo foi mais fundo: pediu demissão para ingressar na luta política clandestina. O Haf tinha veleidades cinematográficas e saiu com a desculpa de que ia fazer um filme. Paulo Patarra foi para outra área da empresa.

Finalmente, em Dezembro de 1968, depois de muitas brigas, tanto internamente como com a empresa, quase todos pedimos demissão. Essa história está contada no livro Cicatrizes de Reportagem, já citado aqui. Seguimos caminhos diferentes, mas aquele vínculo era tão forte que permanece até hoje, apesar das diferenças que surgiram.

Alguns, como Zé Hamilton, Mercadante e eu passamos uma temporada em redações como Veja e Jornal da Tarde, para voltar, em 69, na segunda fase, que não deu certo.

Mas, para muitos, o sonho não tinha acabado. Entre os vários caminhos seguidos, Narciso Kalili, Sérgio de Sousa, Eduardo Barreto e outros fundaram sua própria editora, a Arte e Comunicação. Procuravam um lugar de aluguel barato para funcionar e os aluguéis baratos estavam no centro. Acharam, no mesmo prédio onde Realidade tinha começado.

Tinham planos de lançar publicações como o Jornalivro, o Grilo, o Bondinho.

Dos fins de 1970 até 1972, as luzes de alguns andares do mesmo número 118 da rua João Adolfo voltariam a ficar acesas até altas horas da noite, onde um grupo de jornalistas já não tão jovens estava, de novo, muito ocupado em reformar o mundo.

Deixe um comentário